みなさんこんにちは!りつです!

インフルエンザは毎年多くの人が感染する感染症であり、適切な予防・早期の対処が重要となります。

本記事では、2025年の最新情報をもとに、インフルエンザの症状・予防・治療法について詳しく解説します。

1. インフルエンザとは?風邪との違い

1. インフルエンザの特徴

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性呼吸器感染症です。

感染力が強く、冬季に流行しやすいのが特徴です。

余談

インフルエンザは、「影響」を意味するイタリア語の「influence(インフルエンス)」が語源と言われています。

インフルエンサー(SNS等で世間に与える影響力が大きく、ビジネスとして情報発信している人物)という言葉もなじみ深いと思いますが、人に影響を与える存在として共通していますね。

2. 風邪との違い

インフルエンザと一般的な風邪の違いは以下の通りです。

| 項目 | インフルエンザ | 風邪 |

|---|---|---|

| 原因 | インフルエンザウイルス | ライノウイルス、アデノウイルスなど多数 |

| 発症 | 突然の高熱(38℃以上) | ゆるやかな発熱(37℃前後) |

| 症状 | 全身倦怠感、関節痛、筋肉痛 | くしゃみ、鼻水、喉の痛み |

| 重症化 | 肺炎や脳炎のリスクあり | 基本的に軽症 |

2. インフルエンザの主な症状

1. 初期症状(発症1〜2日目)

- 高熱(38℃以上):突然の発熱が特徴。

- 倦怠感・疲労感 :身体がだるく、動くのがつらい。

- 悪寒 :寒気を感じ、震えることも。

- 喉の痛み・咳 :喉が腫れたり、乾いた咳が出る。

2. 中期症状(発症3〜5日目)

- 関節痛・筋肉痛:全身が痛むことが多い。

- 頭痛 :強い頭痛が続く。

- 食欲不振 :食べる気がなくなる。

3. 回復期(発症6〜7日目以降)

- 熱が下がり、徐々に回復する。

- だるさや咳が残ることも。

※個人差があるため、初期症状と中期症状が混在することもありますし、ほとんど症状が出ないということもあります。

3. インフルエンザの予防法

1. ワクチン接種(2025年最新情報)

▼インフルエンザワクチン接種についてまとめ

- 発症・重症化予防に有効

- 10月〜12月中旬までに接種を済ませておくことが推奨

- 抗体ができるまでには2~3週間程度かかるため感染対策は十分に

インフルエンザワクチンによる予防効果は年代によってややばらつきがありますが、全体的にみると以下のようなデータがあります。

- 発症リスク :60%程度が軽減

- 重症化リスク:50~60%程度が減少

※ワクチンが防いでくれる「重症化」とは、「入院」「死亡」といった「生命にかかわる事態に陥ること」を指し、38℃を超える高熱や強い関節痛などを指すわけではありません。

インフルエンザワクチン接種は10月〜12月中旬までに済ませておくことが推奨されます。

その根拠として例年、流行のピークが1月末~3月上旬となるためです。

また、抗体ができるまでには2~3週間程度かかります。

この間にはウイルスに対する抵抗力が不十分のため、より感染対策は万全に行うと良いでしょう。

また流行のピークに入る直前に駆け込みで接種しても、抗体ができあがるまでの期間は、ウイルスに対する抵抗力が不十分となる点にも注意が必要です。

さらに接種後も効果がずっと続くわけではなく、接種後3~5ケ月ほどで効果が薄れていきます。

以上から、過不足なく予防効果を得るために10月~12月中旬にワクチン接種を済ませることが理想と言えます。

私達がワクチン接種を受ける時期には、最新の変異株に対応するワクチンの接種が可能となります。

インフルエンザワクチン製造株の決定について

1.ワクチン株決定の手続き

わが国におけるインフルエンザワクチン製造株は, 厚生労働省(厚労省)健康・生活衛生局感染症対策部の依頼に応じて, 2月中旬~4月上旬にかけて3-4回に分けて国立感染症研究所(感染研)で開催される『インフルエンザワクチン株選定のための検討会議』で検討され推奨株候補を決定する。その結果を『厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 研究開発及び生産・流通部会 季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会(以下, 小委員会)』へ報告し, 同小委員会において審議され決定される。その結果は厚労省感染症対策部長へ報告され感染症対策部長から決定通知が交付された。

NIID 国立感染症研究所「令和6(2024)年度インフルエンザワクチン用製造株とその推奨理由」より抜粋

2. 手洗い・うがいの徹底

- 石けんと流水で30秒以上手洗い

- アルコール消毒の活用

- 外出後のうがいでウイルス除去(イソジンなど使わなくても水道水で十分効果あり)

3. マスク着用と換気

- マスク:飛沫感染を防ぐ。

- 換気 :室内のウイルスを減らす。

4. 免疫力を高める生活習慣

- バランスの良い食事(たんぱく質、乳酸菌、ビタミンA・C・Eなどを含む食品)

- 十分な睡眠(7時間以上)

- 適度な運動(ウォーキングなど)

4. インフルエンザにかかった時の対処法

1. 自宅療養のポイント

- 安静にする:無理に動かず休息を取る。

- 水分補給 :スポーツドリンクや経口補水液で水分・電解質を補給する。

- 加湿 :室内湿度を60%程度に保つ。

2. 治療薬の種類と効果

①抗インフルエンザ薬

| 薬の名前 | 剤形 | 用法 | 服用・使用タイミング |

|---|---|---|---|

| タミフル (後発品:オセルタミビル) | カプセル・錠剤 ※錠剤は後発品のみ | 1日2回 5日間 | 発症48時間以内 |

| ゾフルーザ | 錠剤 | 1回服用で完結 | 発症48時間以内 |

| リレンザ | 吸入剤 | 1日2回 | 発症48時間以内 |

| イナビル | 吸入剤 | 1回吸入で完結 | 発症48時間以内 |

| ラピアクタ | 注射剤(点滴) | ※重症患者向け | 発症48時間以内 |

補足

・初期のインフルエンザ感染症に対し、麻黄湯が処方されることもあります。

・ラピアクタ以外では予防投与(保険適応外)が認められています。一部、用法用量が異なる薬もあります。また、予防投与で薬を使用中はインフルエンザ感染の予防効果がありますが、使用後は予防効果はなくなりますのでご注意下さい。※ゾフルーザは服用後5日間、イナビルは吸入後10日間の予防効果があります。

・シンメトリル(アマンタジン)は抗A型インフルエンザウイルス剤としての適応がありますが、近年では使用されることは少なくなりました。パーキンソン病などでは今でも使用されています。

・アビガンは、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効または効果不十分な新型または再興型インフルエンザウイルス感染症が発生し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合にのみ、患者への投与が検討される医薬品です。まずお目にかかることはないと思います。

②対症療法

症状に応じた薬が処方されることもあります。以下は一例です。

- 痰・・・・・・・・・去痰剤(カルボシステイン、アンブロキソールなど)

- 咳・・・・・・・・・鎮咳剤(アスベリン、アストミン、デキストロメトルファンなど)

- 喉の痛み・腫れ・・・トラネキサム酸(トランサミン)

- 熱・頭痛・・・・・・アセトアミノフェン(カロナール)

- 鼻水・くしゃみ・・・抗ヒスタミン薬(フェキソフェナジン、レボセチリジンなど)

3.注意点

- 特に小児ではアセトアミノフェン以外の解熱鎮痛剤を使わない

- 小児~未成年の異常行動に注意

- 学生の場合、出席停止期間を守る

- 家族の薬を勝手に服用しない

①小児の解熱鎮痛剤の使用について

インフルエンザにかかると高熱が出やすいため、病院からはアセトアミノフェン(カロナール)が処方されることが多いです。

しかし、アセトアミノフェンを使い切ってしまって、家にある市販薬で対応しようとする方もいます。

その際に絶対に守っていただきたいのが、アセトアミノフェン以外の解熱鎮痛剤を含む薬を使わないということです。

特にアスピリン、ロキソニンやイブなどに代表される「NSAIDs」と呼ばれる解熱鎮痛消炎剤は避けましょう。

インフルエンザにかかっている状態でこれらの薬を服用すると、ライ症候群と呼ばれる脳症を起こす可能性があります。

ライ症候群は、死亡率が高く、助かったとしても重大な後遺症を引き起こす可能性もあるため要注意です。

小児では年齢や体重から換算して薬の量を決めるため、市販薬で対応が難しい場面も多いです。

インフルエンザで辛い中ではあるでしょうが、アセトアミノフェンが切れてしまった場合はリスク回避のためにも再受診をおすすめします。

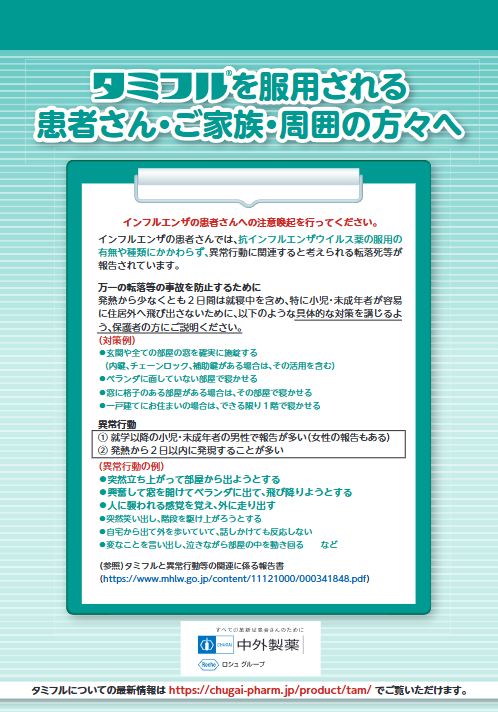

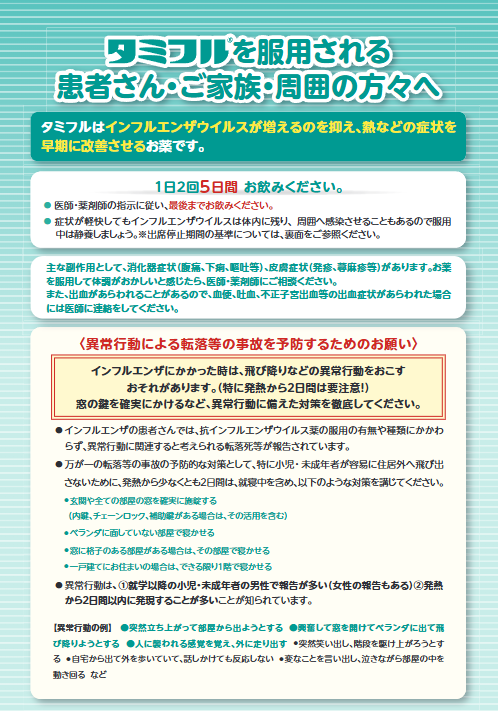

②未成年の異常行動

以前からインフルエンザウイルス感染症では異常行動の報告がされています。

特に就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性の報告もある)とされており、特に注意が必要です。

発症から少なくとも2日間は就寝中を含め、見守り・対策が必要です。

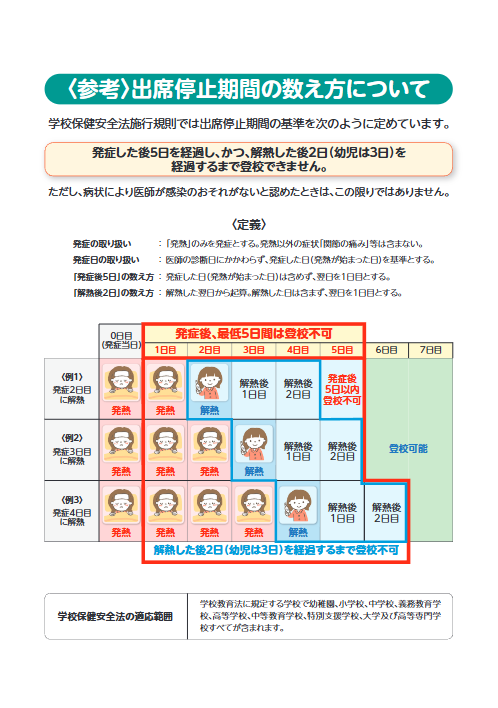

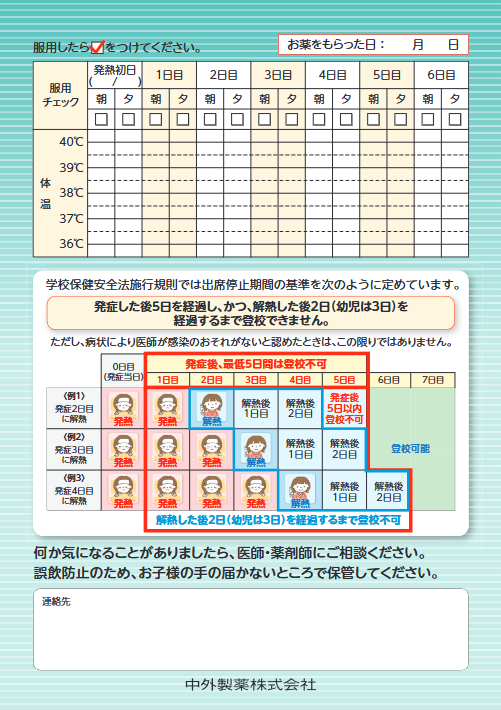

③出席停止期間を守る

学校保健安全法施行規則では発症後5日間を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで登校することができません。

これは他者への感染拡大を防ぐためにも重要なことです。

すっかり元気でも、規則を無視して登校しないよう十分注意しましょう。

※ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。

中外製薬 タミフルを服用される患者さん・ご家族・周囲の方々へ

④家族の薬を勝手に服用しない

家族がインフルエンザにかかり、治療薬を処方されていたとします。

そして他の家族にもインフルエンザのような症状が出た場合、もしくは予防的にその家族の治療薬をもらって服用することはしてはいけません。

なぜなら、その人の体質・併用薬・病状などに合った最善の薬が処方・調剤されているからです。

それを他の人に使った場合、思わぬ副作用が起こる可能性もあります。

また、その場合は適正使用とは到底認められないため、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

4. 医療機関を再受診すべきタイミング

以下のような症状を伴う場合は、重症化もしくは違う感染症・疾患の可能性もあるため、受診をおすすめします。

- 高熱が3日以上続く

- 呼吸困難や強い胸痛

- 意識障害やけいれん

5. インフルエンザと間違えやすい病気

- 新型コロナウイルス感染症:嗅覚・味覚障害が特徴。

- RSウイルス感染症 :乳幼児に多い。

- 溶連菌感染症 :喉の痛みが特に強い。

※これらはインフルエンザ感染症と似たような症状が出やすいです。症状が重かったり、長期化する場合は医療機関へ速やかに受診することをおすすめします。

6. まとめ

▼ この記事のポイントまとめ

- インフルエンザは突然の高熱・倦怠感が特徴。

- 予防にはワクチン、手洗い、マスクが有効。

- 発症したら早めに医療機関を受診し、適切な療養を。

インフルエンザは毎年流行する感染症ですが、適切な予防と早期の対処で重症化を防ぐことができます。

ワクチン接種や生活習慣の改善を意識し、健康な冬を過ごしましょう。

今回の記事を最後までお読みいただきありがとうございます。

また次回の記事もお読みいただけると幸いです。

参考文献

3)塩野義製薬 | 医療関係者の皆さま ゾフルーザ A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の予防(T0834試験)

4)著:児嶋悠史 「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100」

5)著:児嶋悠史 「服薬指導がちょっとだけ上手になる本」

6)NIID 国立感染症研究所 | 令和6(2024)年度インフルエンザワクチン用製造株とその推奨理由

7)健栄製薬 | インフルエンザの予防接種は、どの時期がおすすめ?